2025/9/2

歯科

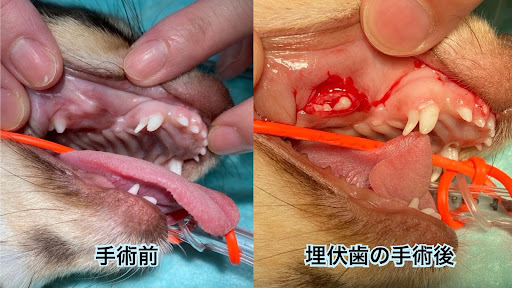

チワワの埋伏歯の一例当院で外科手術によって治療を行なった症例

埋伏歯とは、本来自然に生えてくるべき時期を超えて、顎の骨や歯肉に歯が埋まったままになっている状態の歯を指します。

実は犬でも、しばしば埋伏歯が問題になることがあります。

今回は、当院で埋伏歯の治療を行なった症例を踏まえて解説します。

埋伏歯がある犬を飼っている方や、愛犬の口腔内の状態に不安がある方はぜひ、この記事を最後まで読んでいただき、犬の歯科治療への理解を深めましょう。

埋伏歯とは

埋伏歯とは、冒頭で述べたように、本来自然に生えてくるべき時期を超えても、顎の骨や歯肉に埋まったままの歯を指します。

そもそも、犬の歯についてあまり詳しくないという飼い主様も多いのではないでしょうか。

そのような方のために、犬の歯について簡単にご説明します。

犬の永久歯は、上顎が20本、下顎が22本の合計42本あるのが正常な歯列です。

それに対して犬の乳歯は上下とも14本ずつの合計28本からなり、成長に伴って順次自然に抜けていきます。

歯は、歯肉に埋まっている部分である歯根がゆっくりと吸収されて溶けていき、それによって歯の先端である歯冠部分が脱落することで生え替わります。

乳歯が脱落して、その部分に永久歯が生えてくるというのが、正常な生え替わりの流れです。

この永久歯が生えてくることを萌出といいます。

このときに正常に萌出せずに埋まったままになってしまう永久歯が、埋伏歯です。

埋伏歯には、歯全体が完全に顎の骨や歯肉に埋まっている完全埋伏歯と、歯冠が一部萌出している不完全埋伏歯があります。

通常乳歯の生え替わりは生後おおよそ4〜6ヶ月ごろに起こるので、生後7ヶ月ごろには埋伏歯の診断が可能です。

埋伏歯が発生する原因

埋伏歯が発生する要因には、

- 他の永久歯の並び方の影響で、全ての歯が萌出するスペースがない

- 永久歯の成長する方向に問題がある

- 乳歯遺残や外傷歴がある

などの場合があります。

遺伝的な要因が大きく、顎の小さいチワワでは特に埋伏歯の発生が多いと言われています。

埋伏歯を放っておくとどうなる?

実は埋伏歯があるだけでは特に大きな問題はなく、無症状で日常生活を送ることができます。

症状が出ないため、ご家族が気が付かないということも多くあります。

それでは、埋伏歯が問題になるのはどのようなときなのでしょうか?

歯原性嚢胞ができる

歯原性嚢胞とは、歯が原因で顔や顎の領域に発生する嚢胞を指します。

埋伏歯は、歯原性嚢胞の原因として最も一般的です。

埋伏歯の一部分が炎症を起こすことで滲出液が出て、滲出液が貯留したものが歯原性嚢胞となります。

歯原性嚢胞の見た目は、歯茎にできた表面がツルッとした丸い風船のような出来物です。

歯原性嚢胞自体に痛みを感じることは少ないですが、嚢胞を噛んでしまうことで外傷や感染症を併発すると痛みなどの炎症の症状が出ることがあります。

歯原性嚢胞を放置すると、顎の骨の吸収が起こり顎骨骨折を起こすことがあるため、治療が必要です。

また炎症により歯茎や頬に穴が開き、瘻管という管状の構造ができてしまうこともあります。

歯肉に炎症を起こす

不完全埋伏歯では特に、少し出ている歯冠の部分に汚れが付着し、細菌感染を起こすリスクが高いです。

歯冠からの細菌感染が歯根部分まで進行すると、埋まっている歯肉に炎症を引き起こします。

歯肉の炎症による痛みで、

- 食欲不振

- 流涎

- 瘻管形成

などの症状が出ることもあります。

近接している歯に悪影響を及ぼす

埋伏歯は近接している歯の骨吸収の原因となったり、埋伏歯の位置によっては近接の歯の正常な萌出の邪魔をすることがあります。

骨吸収された歯や正常に萌出できなかった歯は、歯周病のリスクが高くなります。

問題のある歯のレントゲンを撮影したときに、その隣に実は埋伏歯があったということも多いです。

埋伏歯の治療

埋伏歯の治療では、基本的に抜歯手術を行います。

埋伏歯があっても特に悪影響を及ぼしていない場合や、麻酔リスクのある場合には無治療で経過観察を行うことも多いです。

しかし、歯原性嚢胞のリスクが高い場合や近接の歯に影響を及ぼすリスクのある場合には予防的に抜歯手術を行うこともあります。

抜歯というと、大きなペンチで歯冠をつかんでひっこぬくイメージがある方も多いのではないでしょうか。

完全埋伏歯でなければそのような方法で抜歯を行うこともできます。

歯冠が見えていれば、ヘラのような形のエレベーターという器具で歯の周囲を掘り、歯が埋まっている顎骨から歯を脱臼させることで抜くことが可能です。

完全埋伏歯の場合は、歯科用レントゲンで埋伏歯の位置を確認し、問題のある歯の上の歯肉を切開して、埋伏歯を除去するか、萌出させます。

歯原性嚢胞になっている場合は嚢胞ごと切除し、埋伏歯の埋まっていた部分を掻き出して完全に摘出します。

当院で治療した症例

それでは、当院で埋伏歯の手術を行なった症例について紹介します。

症例は生後10ヶ月のチワワの女の子です。

避妊手術の相談の診察に来られた際に、上顎の右側、第4前臼歯の永久歯が萌出していないことがわかりました。

詳しい診断のために歯科用のレントゲンで確認したところ、完全埋伏歯でした。

ご家族と相談し、避妊手術の際に全身麻酔をかけるので同時に埋伏歯の手術を行うことになりました。

今回の症例では、抜歯ではなく埋伏歯を覆っている歯肉の部分を切開して歯冠を萌出させる手術である、弁蓋切除術と言う手術を行いました。

今回の症例に症状がないこととレントゲン画像から周囲に異常が見られなかったことが主な理由です。

また成長期での治療が可能だったことから、埋伏していた歯がこの手術をきっかけに萌出することが期待できます。

術後の画像では、術前に歯肉に覆われていた永久歯が出ているのが分かりますね。

このチワワの場合は他の歯の乳歯遺残もあったため、永久歯の萌出が確認できている乳歯の抜歯も同時に行いました。

まとめ

今回は当院で埋伏歯の治療を行なった症例を踏まえて、埋伏歯によって発生する問題や埋伏歯の治療法について解説しました。

埋伏歯は、今回のケースのようにまだ生後間もないうちに見つかることもあり、ご家族さまの中には驚かれる方もいらっしゃいます。

埋伏歯は、必ずしも大きな問題につながるわけではありません。

しかし、埋伏歯がある場合は適切なタイミングで治療するために、早期に診断しこまめに異常がないことを確認する必要があります。

犬を飼っている方の中には愛犬の口の中について詳しく見たことがないという方も多いでしょう。

愛犬の口の中についてどのような状態か確認するために、定期的に獣医師の診察を受けることが大切です。

当院では歯科の治療にも積極的に取り組んでいます。

愛犬の口腔環境についてご不安のある方はぜひ当院までご相談ください。