2025/8/29

腫瘍科

右腎臓の腎細胞癌で腎臓摘出を行った日本猫の一例猫の腎細胞癌について

高齢の猫を飼っている方は健康面で心配事も増えてきますよね。

シニアの猫で発症率が高い病気の代表的なものには腎臓病や腫瘍などがあります。

猫の腫瘍には様々な種類がありますが、腎臓と腫瘍のどちらにも関わる腎細胞癌という腫瘍をご存知でしょうか。

猫の腎細胞癌は腎臓に発生する悪性の腫瘍です。

腎臓は体の中でとても重要な役割を果たす臓器で、腎臓に腫瘍ができるなどして機能不全に陥ると生命の危機に関わります。

猫の腎臓の異変はなるべく早く発見して対処したいものです。

今回は猫の腎細胞癌について実際の症例とともに詳しく解説いたします。

ぜひ最後までお読みいただき、猫の腎細胞癌についての知識を深めていただけたら幸いです。

猫の腎細胞癌とは

猫の腎細胞癌は、腎臓に発生する悪性の腫瘍です。

腎細胞癌は猫の腫瘍全体の中では非常にまれで、報告も少ない腫瘍です。

2つある腎臓のうち片方の腎臓に発生することが多いといわれていますが、まれに両側の腎臓が腎細胞癌になることもあります。

腎細胞癌は猫の種類によって発症率に差はありません。

性別ではオスの方がメスよりもやや発症率が高いといわれています。

猫の腎細胞癌の症状

猫の腎細胞癌の症状には

- 食欲不振

- 体重減少

- 血尿

- お腹の張り

などがあります。

これらの症状は腎細胞癌だけに特徴的なものとはいえません。

中には全く症状がなく、検診などで偶然診断される場合もあります。

猫の腎細胞癌の診断

猫の腎細胞癌の診断には

- レントゲン検査

- エコー検査

- CT検査

- 細胞診

- 病理組織学的検査

などが有用です。

レントゲン検査では腎臓の形や大きさの異常などを確認することができます。

中には腹部に大きなしこりがあり、それが腎臓にできている腫瘍であるか判別がつかないような陰影が見られることもあります。

超音波検査では臓器の内部構造が観察できるため、レントゲンで見られたしこりが腎臓由来であるかを判別することが可能です。

それでも診断が難しい場合はCT検査を行うこともあります。

CT検査ではより詳しく臓器の状態を観察することができます。

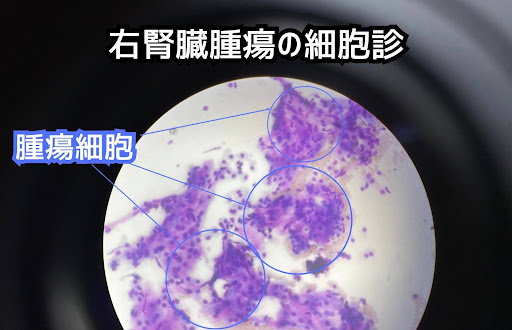

細胞診は腎臓に針を刺して細胞を採取する検査です。

採れた細胞を染色して顕微鏡で観察することで、どのような腫瘍なのかを仮診断することができます。

確定診断をするには病理組織学的検査が必要です。

病理組織学的検査にはある程度の大きさの組織が必要であるため、全身麻酔下での手術が必要です。

そのためこの検査は慎重に行わなければなりません。

組織を採取するときに周りの組織に腫瘍細胞をばら撒いてしまったり、出血が止まらないなどのリスクもあります。

検査は獣医師の説明をよく聞いて、リスクを十分理解した上で希望することをおすすめいたします。

猫の腎細胞癌の治療

猫の腎細胞癌の治療の第一選択は外科的切除です。

腫瘍の大きさや猫の状態によっては手術ができない場合もあります。

その場合は症状に対して内科治療を行います。

猫の腎細胞癌に対して、抗がん剤の有効性は証明されていません。

実際の症例

ここからは当院で治療を行った実際の症例をご紹介いたします。

症例は12歳の避妊済みの日本猫です。

主訴は前日の夜から何度も嘔吐があり、ぐったりして動かないということでした。

身体検査では

- 重度の脱水

- 低体温

がみとめられました。

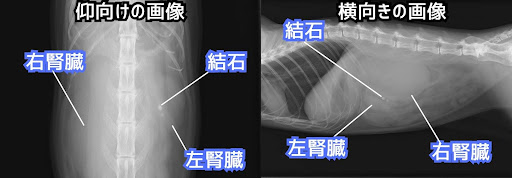

レントゲン検査の結果、右の腎臓の位置に巨大な腫瘍を発見しました。

これはレントゲン検査の画像です。

右の腎臓の位置に腫瘍のような大きな丸い陰影が写っています。

また、左の腎臓には結石がみとめられます。

エコー検査で詳しく見てみると右の腎臓の実質は消失し腫瘍化していることがわかりました。

これが腎臓のエコー画像です。

右の腎臓は正常組織がほとんど見られず、腫大化していることがわかります。

左の腎臓には結石がありますが正常な構造を保っています。

右の腎臓の細胞診を行うと円形の核を持つやや細長い細胞の塊が観察されました。

以上の検査の結果から、右の腎臓の腎細胞癌という仮診断を行いました。

急激に症状が現れたのは血栓症の可能性も考えられます。

腫瘍からは出血があり、貧血の進行もみとめられました。

輸血をおこない、右腎臓摘出術を実施しました。

これが摘出した腎臓腫瘍です。

摘出した腎臓を病理組織学的検査に提出した結果、腎細胞癌という確定診断が下されました。

術後は肺炎の合併症があったものの、入院から11日後に退院することができました。

5日の通院を経て体調が安定し、術後1ヶ月ほど経過した現在は通院も終了しています。

今後は慢性腎臓病の治療のため定期的な点滴を継続し、腫瘍の転移がないかのチェックも行なっていく必要があります。

まとめ

いかがでしたか?

猫は高齢になると腎臓病になることが多い生き物です。

腎臓病を疑って検査を進めている時に腎細胞癌が偶然見つかることもあります。

腎細胞癌は猫の腫瘍の中では稀な腫瘍で症例数も少ないため、一般的な動物病院では診断と治療に難航することも多いです。

当院は腫瘍科の診療を専門的に行なっており、多くの外科手術の実績もあります。

猫の腎臓や腫瘍にお悩みの際はぜひ当院にご相談ください。