2025/4/30

整形外科

日本猫の細菌性骨髄炎の一例猫の足の痛みは感染が原因であることも

猫の足の痛みと言われるとどんな病気を想像しますか?

猫の足の痛みの原因には骨折や関節炎の他にも、骨への細菌感染が挙げられます。

細菌性骨髄炎は外傷や骨折の手術後などに骨に細菌の感染が生じることで発症し、痛みや発熱を引き起こす疾患です。

今回の記事では猫の細菌性骨髄炎についてご紹介します。

猫の足の痛みに心当たりのある方はぜひお読みいただき、細菌性骨髄炎について知るきっかけにしてみてください。

猫の細菌性骨髄炎とは

骨髄炎とは骨に

- 細菌

- 真菌

- ウイルス

が感染することで炎症を引き起こす病気です。

細菌性骨髄炎は細菌が四肢や顎などの骨に感染することで炎症を引き起こし、骨を溶かすことがあります。

細菌性骨髄炎が進行すると骨が脆くなり、骨折の原因になることもあるため注意が必要です。

なぜ細菌性骨髄炎が起きるの?

細菌性骨髄炎のおもな原因は

- 咬傷による感染

- 骨が皮膚を突き破り外に飛び出てしまう開放骨折による感染

- 歯周病からの感染

- 骨折の手術後の感染

などが挙げられます。

これらの要因によって骨に細菌が感染することで炎症が生じます。

細菌性骨髄炎の原因菌は体表中にも存在するブドウ球菌や口腔内に存在するシュードモナス属の菌など健康な猫にも存在する細菌であることが多いです。

健康な猫であれば免疫の働きでこれらの細菌の感染を防いでいますが、持病がある猫や高齢の猫で免疫力が低下している場合は細菌感染が生じやすくなります。

細菌性骨髄炎の検査方法

細菌性骨髄炎はレントゲン検査と細菌培養検査をもとに診断を行います。

細菌性骨髄炎が疑われた際には骨折や捻挫などの整形疾患と鑑別することが重要です。

レントゲン検査

レントゲン検査では骨の炎症の有無や骨が溶けていないかをチェックします。

また、レントゲン検査では細菌性骨髄炎の影響で骨折が生じていないかも確認します。

細菌培養検査

細菌培養検査とは細菌感染が疑われる部位から検体を採取し、細菌の種類を調べる検査です。

細菌性骨髄炎では感染部位が骨の周囲に存在するため、麻酔をかけて検体を採取する場合もあります。

細菌培養検査で原因菌を特定することで細菌性骨髄炎の治療に効果的な抗生剤を選択することができます。

細菌性骨髄炎の治療

細菌性骨髄炎では適切な抗生剤を選択し、患部の感染をコントロールすることが重要です。

抗生剤の効果が得られれば一週間ほどで改善がみられることが多いです。

その後は足の痛みや発熱の有無をチェックしながら、感染が消失するまで治療を続けます。

外傷が原因の場合は壊死してしまった組織を除去し、十分に洗浄を行うこともあります。

実際の症例

ここからは当院で細菌性骨髄炎と診断した症例をみていきましょう。

症例は9〜10歳の避妊済みの雌の日本猫です。

左前足を痛がり、元気や食欲も低下してきたということで受診されました。

院内で歩く様子を見ると左前足を完全に挙げており、触診すると左前足が全体的に腫れていて痛そうな様子でした。

この症例は外の猫と接触する機会もあるため外傷の可能性も考えられましたが、身体検査上は明らかな傷はありませんでした。

これらの症状から左前足の骨や筋肉に病変がある可能性が高いため、レントゲン検査を行いました。

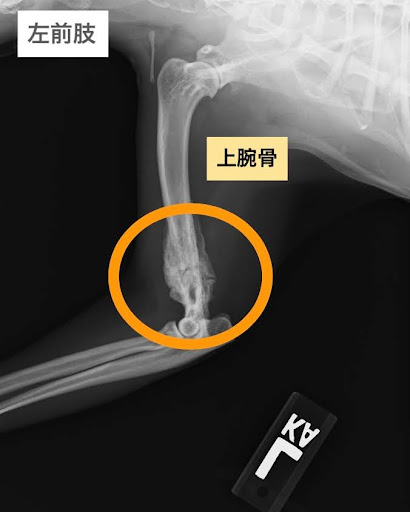

以下がレントゲン検査の画像です。

左上腕骨の一部が虫食い状に溶けてしまい、骨の周囲が不整になっているのがわかります。

少し分かりにくいですが、右上腕骨の一部も虫食い状に溶けています。

血液検査では炎症に反応して高値を示す白血球やSAAの数値が上昇していました。

ここまでの検査で左上腕骨の周囲の炎症が強く疑われたため、骨の一部を採取する骨生検と骨に細菌が感染していないかを調べる細菌培養検査に進みました。

検査の結果、レンサ球菌の一種が検出されたため細菌性骨髄炎と診断しました。

この症例では検出された細菌に対する抗生剤と痛み止めを用いて治療を行ったところ、徐々に症状の改善がみられ、10日後には痛みなく歩けるようになりました。

まとめ

いかがでしょうか。

細菌性骨髄炎は骨折などの整形外科疾患とは治療が大きく異なるため、適切に診断することが重要です。

細菌性骨髄炎は適切な抗生剤を選択し、早期に治療を行えば完治できる疾患です。

お家の猫の歩き方に違和感を感じたり、どこかの足を痛がったりしていたらお早めに当院までご相談ください。